《当"梓轩"霸屏出生证明:这届父母起名暗藏的文化密码》

刷到小区业主群新出生的宝宝名单时,我对着满屏的"梓轩"、"若汐"、"沐宸"陷入了沉思。这些自带古风滤镜的名字,像春日里盛放的樱花,既绚烂又让人难以分辨。数据统计显示,2023年新生儿姓名中,"梓"字使用率高达38.7%,"轩"字更是突破45%,俨然成为新时代的"建国"和"秀兰"。

在这股"新国风"起名潮中,每个高频字都是文化基因的活化石。"梓"字源自《诗经·小雅》"维桑与梓,必恭敬止",古时指代故土桑梓,如今化作父母对孩子的乡土眷恋;"萱"字取自《博物志》记载的忘忧草,承载着"无父何怙,无母何恃"的孝道寄托;就连看似普通的"沐"字,也在《左传》中藏着"沐则心覆"的处世哲学。

教育心理学家李芳的调研显示,87%的90后父母选择传统字眼时,潜意识里在进行文化补偿。那些在学生时代抄写过《兰亭集序》、追过《中国诗词大会》的年轻人,正试图用姓名重构断裂的文化脐带。北京语言大学王教授指出:"当唐诗宋词成为早教必修课,姓名就成了最私密的文化胎记。"

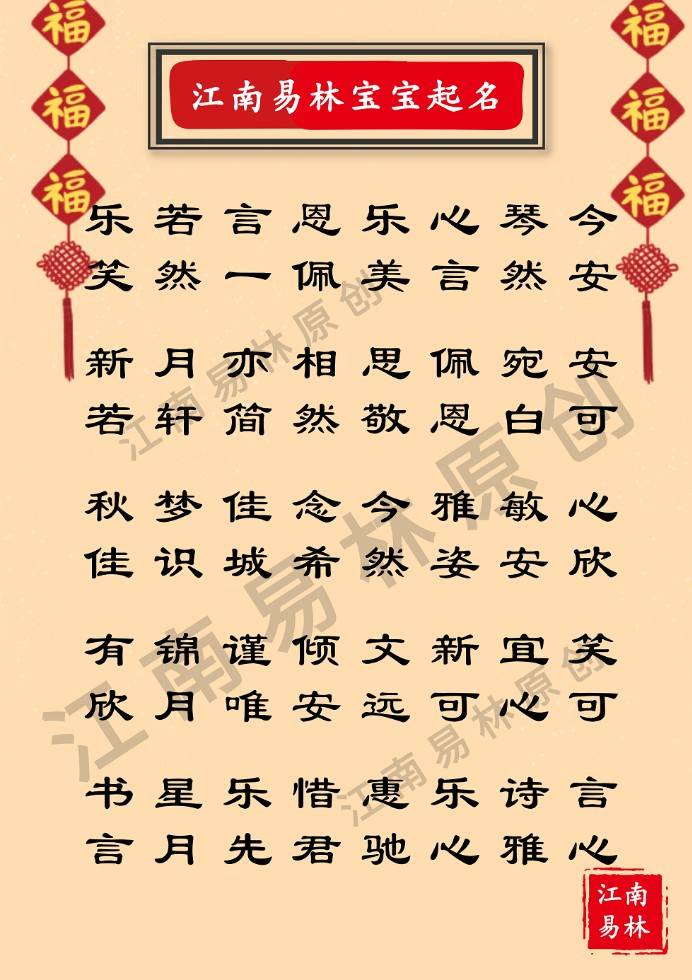

但在这股浪漫的文化复兴背后,暗涌着令人不安的同质化危机。上海某幼儿园老师苦笑:"班上5个'梓涵',我们不得不用'大梓涵'、'小梓涵'来区分。"姓名本应是个体独特性的封印,却在集体无意识中演变成新的文化模因。那些查遍《楚辞》《周易》的父母可能没有意识到,他们极力规避的"俗气",正在批量生产新的"时代印记"。

站在文化传承与个性表达的十字路口,我们或许该重新思考:当所有孩子都顶着"梓""辰""睿"的光环,这些精心挑选的字符,究竟会成为照亮生命的星辰,还是化作另一重无形的枷锁?下次为新生儿翻开《诗经》时,不妨多停留几页——在"桃之夭夭"与"蒹葭苍苍"之间,或许藏着更独特的文化密码。